Das Kreuz mit dem Kreuz

Die DNA der Geschichte ist ein einfaches und kompromissloses „Gut gegen Böse. So wie es immer gewesen ist und es auch immer sein wird.“ (S. 37) Weißes Kreuz gegen schwarzes Kreuz. „Beide standen sich gegenüber, beide waren Feinde“ (S. 64). Damit schlägt JD (mal wieder) einen routinierten Bogen zwischen der Serien-Welt des John Sinclair und einem „neuen Roman“, wie mir der Verlag auf dem Heftumschlag ebenso routiniert ankündigt.

Bei Elsa Moore stößt John auf ein Duplikat des schwarzen Kreuzes. Er zeigt ihr sein Kreuz und sie reagiert pflichtschuldigst: „Ein Wunderding, also?“ Ich war an Metatron erinnert (Bd. 2085), wie er zu John sagte:

„Ein wenig mit dem Kreuz herumfuchteln, Hokuspokus rufen, und schon ist alles in Butter“ (S. 44).

Hokuspokus bedurfte es dabei nicht einmal in dieser Geschichte. Rumfuchteln war vollkommen ausreichend. John fuchtelt also und das war es dann. Aber warum fuchtelt er eigentlich erst im Finale in Woolwich? Warum nicht schon vorher beim ersten Treffen mit dem geflügelten Prediger auf dem Dach (S. 25) oder spätestens beim zweiten Treffen mit ihm in der Wohnung der Tanners (S. 43). Der vergessliche Mister Sinclair?

Ungereimtheiten

Nein, es ist nicht Johns Gedächtnis, das ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Es sind die vielen, kleinen und größeren Ungereimtheiten, die ihm da im Weg stehen.

Original von Das Gleichgewicht

Ich könnte jetzt noch tiefer ins Detail gehen und Mängel ausgraben. Lasse es dann aber.

Ich möchte ein bisschen graben:

1. Die Ermittlungsarbeit: Tanner gibt John eine Namensliste der Selbstmörder (S. 14). Aber erst nach der Entführung von Kate Tanner kommt John (noch dazu am späten Abend) auf die Idee „noch einmal alle Angehörigen jener Menschen anzurufen, die in letzter Zeit in London Suizid begangen haben“ (S. 48 ).

Ja, sicher. Mal eben 30-40 Leute abtelefonieren und das, obwohl sie sowieso schon wissen, dass sie nach Woolwich müssen. Ist klar. Und das alles nur damit John den Namen des Predigers erfährt. Da hätte der ihn auch eben auf dem Handy anrufen können: „Hallo! Ich habe dir gerade vergessen etwas zu sagen. Das tue ich jetzt. Ich heiße Jacob Jackson.“ Das wäre dann wieder JD-Sinclair-Trash gewesen. Aber eigentlich will ich ja gar keinen Sinclair-Trash. Also weiter.

2. Zuerst wird gesagt, Kate stünde mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen (glaube also nicht an das Übersinnliche) und wäre von der unerklärlichen Erscheinung des Predigers sozusagen geschockt (S. 40). Kurz danach wird zweimal betont, sie habe ja wegen ihres Mannes durchaus einiges über Dämonen und Geister erfahren (S. 46, 47).

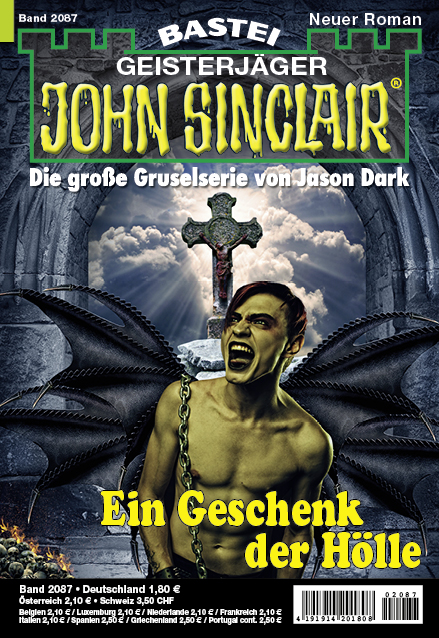

3. Warum hat der Prediger diese drachenähnlichen Flügel? Weil das in letzter Zeit modisch geworden ist? Satanos, Aibon, Carlotta, Metatron, Jacob? Wachsen dem Spuk bald auch Flügel? Liegt es daran, dass JD auf sein neues Buch vorbereiten will: Engel? Oder ist es doch ganz anders und der Prediger musste diese Flügel bekommen, nicht weil das mit der Geschichte zu tun hat, sondern weil der Typ auf dem Coverbild diese Flügel hat. Und JD sagt ja, glaube ich, er würde seine Geschichten ohne eigentlichen Plan auf Inspiration der Bilder schreiben, die er bekommt. Dass der Typ auf dem Bild kein Kreuz trägt, muss dann auch egal sein.

4. Wieso hat der Prediger plötzlich eine Pistole? Ja, ja, der Erzähler erzählt ja, dass er sie einem seiner Selbstmord-Leute abgenommen hat. Aber hatte er sie unter seinen Flügeln versteckt? Oder doch nur in seine schwarze Hose gesteckt? Hat denn sein Kreuz gar keine Macht?

5. Nach der Vernichtung des Predigers versichert Kate, sie habe schon den Notarzt für Tanner gerufen. Wie hat sie das gemacht? Schnell zur Telefonzelle gerannt? Die ganze Zeit das Smartphone in der Tasche gehabt? Oder schnell das von Tanner genommen? Tja, wahrscheinlich.

Ich kann mir das alles sicherlich „schön lesen“, beziehungsweise: ich jedenfalls schaffe es nicht, das zu tun. Unsere Sheila hier, die kann das meisterhaft – und das meine ich vollkommen ernst. Ich schaffe das nicht, weil mir dieses routinierte, warme Rellergerd-Gefühl vollkommen abgeht und ich keine jahrzehntelange Leseerfahrung mitbringe. Für mich ist es bei den JD-Geschichten immer das Gleiche. Zum einen gibt es einen Wust von Ungereimtheiten, die ich mir als Leser dann zurechtbiegen soll. Andererseits erzählt mir der Erzähler andauernd so viele Sachen, die ich überflüssig finde und die meine Lektüre unnötig, wie ich finde, erschweren („Er wollte aufstehen. Das tat er auch. Er stand auf.“)

Glanzpunkt

Es gab für mich aber auch - und das möchte ich bei so vielen Lektüre-Problemen nicht vergessen - den einen oder anderen Glanzpunkt:

- Lange nicht gesehen John.

- Und trotzdem noch wiedererkannt. Klar, Kate, du hast dich nicht verändert. Siehst immer noch aus, wie vor zehn Jahren.

- Oh, John. Warum nicht vor zwanzig?

- Sooo alt sind wir doch alle nicht.

Ich grinste. (S. 37)

Da habe ich auch groß gegrinst. Selbstreferentielle Ironie, die wunderschön zu einem 73-jährigen Schriftsteller passt, der im Unterschied zu seinem alter ego nunmal wirklich älter geworden ist. Da kam bei mir ein Gefühl von Sinclair-Wärme auf.

Meine Lektüre

So richtigen Spaß hat mir das Geschenk der Hölle nicht gemacht. Dabei hatte alles mit einem lauten Lachen begonnen: „Was ist schwärzer als Schwarz? Rabenschwarz“ (S. 3). Aber ich möchte Grusel und keinen Trash.

Es war insgesamt wieder einmal nicht mehr als ein Aufguss dessen, was ich von Helmut Rellergerd in den 2000ern leider mittlerweile gewohnt bin: Ein düsterer, geheimnisvoller und bemüht fulminanter Beginn, der dann immer weiter ausgebremst wird, bis es schließlich zu einem belanglosen Finale kommt und die Geschichte wieder einmal irgendwie an ihr Ende gekommen ist. Gut finde ich das nicht.

Gut hätte das vielleicht werden können, wenn es ein Gespenster-Krimi gewesen wäre, ohne John, ohne Tanner. Einfach so. Eine neue Geschichte Gut gegen Böse, so wie es immer gewesen ist.

Aber so ist es dann doch wie immer so irgendwie mittel.